利用者の状態の維持・改善を後押しする取り組みを介護保険の外で展開する。この新たなアプローチは、現場の課題をどう解決するか考え抜いた先に生まれた。【Joint編集部】

◆ 独自センサーと専用インソールで歩容を分析

NECが提供を始めた「NEC歩行改善プラットフォーム(ホコプラ)*」は、介護予防や自立支援・重度化防止をサブスクリプションの保険外サービスとして介護施設に実装し、介護職の負担を抑えつつ新たなキャッシュポイントを作る仕組みだ。利用者の歩行状態を可視化し、個別最適のパーソナルレポーティングと運動提案を継続的に行う。

※ 本文中では正式名称「NEC歩行改善プラットフォーム」を簡略化して「ホコプラ」と表記しています。

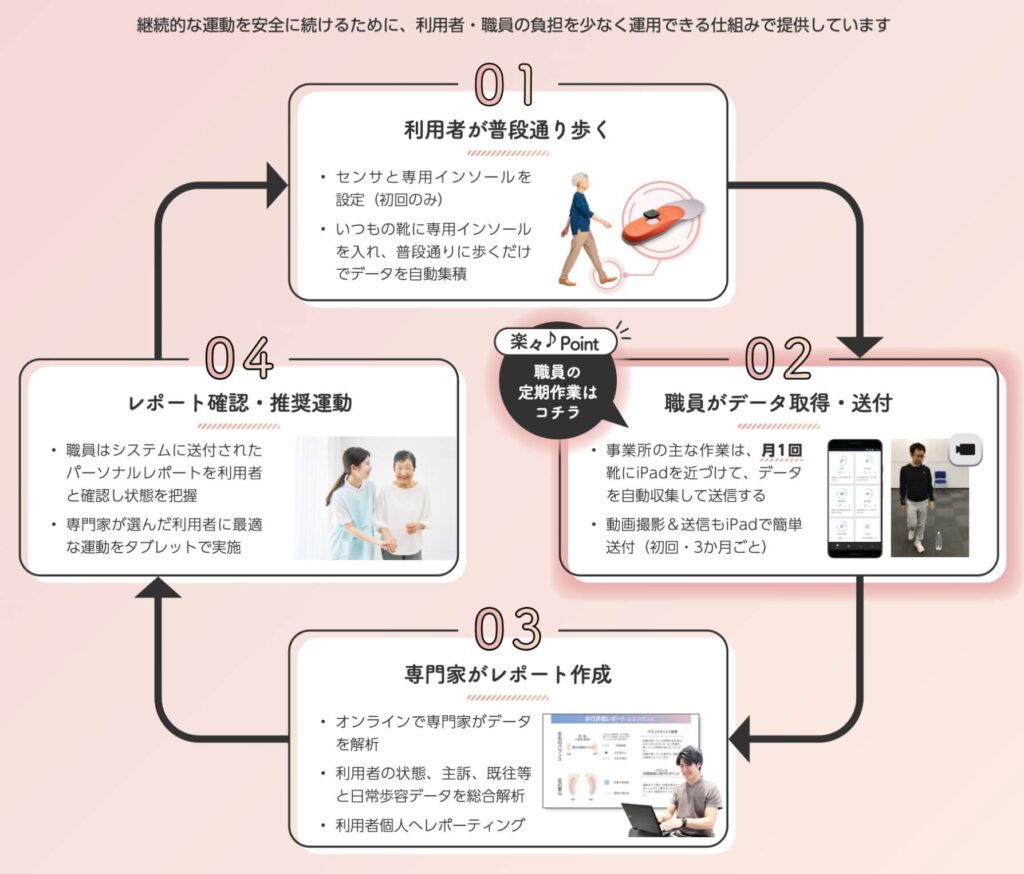

専用インソールに小型センサーを装着し、日常の無意識下の歩き方(歩容)を収集。月に1回、靴をiPadに近づければデータが自動で吸い上げられ、ワンタップで日常の歩行データ送信を完了できる。

収集したデータはAIも活用して歩行データ(歩幅、足上げ高さ、フレイルレベルなど)として整理され、リモートで控えるリハビリテーション専門職に送られる。個別の状態像の検討、評価レポートの作成や推奨の運動動画の提供といったフィードバックは、「ホコプラ」側の生身の理学療法士らが担う。

介護施設の職員は、煩雑な事務や入力作業などに労力を割く必要がない。追加人員の確保も不要。最小限の初期投資で取り組みを始められ、介護予防の質を高められる。

毎月の評価レポートや推奨動画で取り組みの根拠、具体策が明確になるため、現場は利用者の伴走支援を行いやすい。NECのテクノロジーで収集した歩容データを基に、外部の専門職が介護予防に個別に関与する構造となっているため、利用者や家族の納得感も得られやすい。

月額課金の保険外サービスだから、収益はストック型で継続的・安定的に積み上げていける。料金をいくら、どう徴収するかなどを、施設のサービス設計に応じて自由に決められる点も魅力だ。

※「ホコプラ」の詳細・お問い合わせはこちら↓をクリック

◆ 画一化を防ぐ“戦略的人力”

「現場の負担がほとんどない設計にこだわった。もちろん収益だけが目的ではない。高齢者の状態の維持・改善を支える、という介護施設の役割の強化につなげられる」

NECの担当者はこう話す。AIを使った自動レポート作成ではなく、人間のリハ職がフィードバックを担うことについては、「あえてデータと人をつなぐサービスにした。その人の歩き方や既往歴、主訴など様々な要素を勘案した画一的でないレポートが届くようになる」と説明した。

※「ホコプラ」による高齢者の状態の維持・改善は下図↓のようなサイクルで進められる。

介護予防×保険外×最小負担を組み合わせた新機軸。現場の反応はどうなのか。NECと協働し、「ホコプラ」のサービス設計を共創した株式会社SHINKOの三條雅俊氏に話を聞いた。三條氏は、全国の事業者の声を聞きながら、多くの介護施設に様々なテクノロジーを提案・販売してきた実績を持つ。

◆ 国も保険外サービスを後押し

−−「ホコプラ」に対する介護施設の反応はどうですか?

やはり保険外サービスへの関心が以前より高まっていると感じます。意識の高い経営者ほどアンテナを高く張っており、関心を持つ大手も少なくありません。

もっとも、まだまだ最初の一歩を踏み出せない現場が多いのが実情です。だからこそ、「ホコプラ」は忙しい介護施設でも運用しやすい保険外パッケージとして設計しています。展示会でも大きな反響をいただいています。

−− なぜ今、保険外サービスへの関心が高まっているんでしょうか? 取り組む意義は何ですか?

最大の要因は、やはり介護保険の財政的な制約でしょう。今後は、保険給付費だけで事業を存続・拡大することが一層難しくなっていきます。介護職の処遇改善を進めるためにも、新たな売上源の創出を模索する動きが広がっています。

経済産業省が今年から戦略検討会を立ち上げ、保険外サービスの振興を後押しする姿勢を明確に示したことも大きいですね。国が青信号を灯して背中を押したことで、機運が一段と高まりました。

−− だから「ホコプラ」も、介護報酬の加算ではなく保険外サービスに照準を定めたということですか?

そうですね。もちろん加算も重要なのですが、人員体制や運用面の制約などで新たに取り組むハードルが高いものも多いのが実情です。忙しく余裕のない現場が要件に縛られると、どうしても無理が生じて続けていけません。

一方、保険外サービスはより自由度が高く、民間の知恵を活かせます。加算の取り組みを補完する、あるいは上回る形で、利用者・家族に対し、画一的ではない個別的な価値を提供することができます。

◆ 大切なのは保険との共存

−−「ホコプラ」の保険外サービスは、現場でどう運用されるのでしょうか?

例えば、「日々の歩き方を分析した状態像の科学的なレポートを毎月提供し、それを踏まえた的確な運動の提案を継続して行います」と本人・家族に説明することなどを想定しています。「親を施設に預けたこと」を少し不安に感じているご家族の中には、こうしたレポートで安心感を得られる方が少なからずおられますので、納得感ある対価構造となります。

介護施設の中にとどまらず、外にも展開できる点も保険外サービスの大きな特徴です。

例えば、町中のジムに通うのが体力的に難しくなった高齢者にとって、介護施設の一角を健康づくりの場に使えるメリットは大きい。歩行体験会などを開催して人を集めれば、将来的な利用者の獲得につなげる機会を得られるほか、地域に開かれた施設としてプレゼンスを高めることもできるでしょう。

−− 色々な活用法があるんですね。

サービスの価値の創造と経営の安定化が、保険外サービスに取り組む大きな意義です。介護予防の展開と収益の確保をセットで実現できれば、介護職の処遇改善や魅力アップにもつながるでしょう。

大切なのはバランス。介護保険と保険外サービスの共存・融和です。既存制度に依存し過ぎない事業の複線化が重要だと思います。

−− ありがとうございました。

※「ホコプラ」の詳細・お問い合わせはこちら↓をクリック。

実際に「ホコプラ」を活用した施設の感触はどうか。北九州市の株式会社さわやか倶楽部の介護付きホームを訪ね、担当する井元さん、野村さんに話を聞いた。

◆「今後の世代交代も見据えて」

−− まず第一印象から教えてください。

野村さん|最初は正直、「インソールで本当に歩行データが取れるのか」「歩きにくくならないか」が不安でした。実機を触ってみると、厚みや素材は一般的なインソールとほぼ変わらず違和感がない。思ったよりずっと自然に使えると感じました。

−− 現場での使い勝手や手応えはいかがですか?

野村さん|レポートは専門用語が少なく分かりやすいので、ご利用者への説明にもご家族への対応にも使えます。推奨動画は座位中心で安全性が高く、介護職はもちろんシルバー人材でも無理なく対応可能です。動画を再生すると、周りのご利用者も自然と一緒に体を動かす場面が多いことからも、取り組みやすさを感じています。

−− ご家族への説明はうまくいっていますか?

井元さん|毎月の評価レポートをLINEで共有するだけでも、施設の中が見えにくいという“ブラックボックス感”がかなり薄まります。今後、世代が代わって科学的なデータの提示を求めるご家族はさらに増えるはずなので、こうした可視化は大きな強みになりますよね。「ここは状態を科学的に見てくれる施設だ」と受け止めてもらえば、信頼感もより高まります。

◆「差別化や空床対策にも」

−− 収益の見立てはいかがですか?

井元さん|ご利用者をストックしていく月額課金のサービスですから、売上アップの安定化にも寄与しそうです。例えば、町中のジムやパーソナルトレーニングの相場も参考に、訴求力の高い価格を設定できないか検討しています。

新規開設の段階でサービスを組み込んでおけば紹介しやすく、他施設との差別化や空床対策にも効果的でしょう。「ジムのようなサポートのある施設」「パーソナルトレーニングを提供する施設」といった打ち出しは、入居案内や採用の現場でも強みになります。

ただし、私たちは保険外収益を追求しつつも、基軸はあくまでお客様です。「ホコプラ」を通じて身体機能の維持・向上や自立支援につながり、社会保障費の抑制など地域に貢献できるサービスとして育てていきたいと考えています。

−− 色々な使い方を検討しているようですね。

井元さん|現場の負担を増やさない。状態像の見える化でコミュニケーションを変える。的確な運動で変化を実感しやすい。この3つが「ホコプラ」の核だと思います。

ご家族には月次の評価レポートの共有で安心を、ご利用者には安全で続けやすい運動を、施設には新たな収益と差別化を。我々もまだまだ模索中で、これから色々な工夫が必要だと考えていますが、かなり大きな可能性を持った仕組みではないでしょうか。

※「ホコプラ」の詳細・お問い合わせはこちら↓をクリック

* 株式会社さわやか倶楽部は今年7月、北九州市に介護DXの共創拠点「INOVEL BASE(イノベルベース)」を開設した。「Innovation(革新)」と「Well-being(幸福)」を組み合わせた名称の通り、介護現場のテクノロジー導入を体験・検証できるオープンラボだ。

施設内には最新機器の展示・体験スペース、事業者・メーカー・行政が集う交流エリアを設置。導入支援や実証実験などを通じ、人材不足や業務効率化などの課題解決を目指している。

Sponsored by 日本電気株式会社