【石山麗子】ケアマネの人材確保、パラダイムを転換する覚悟を持った議論を 今の延長線上では限界がある

今年1月から始まった「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会のとりまとめが、7月25日に公表されました。次の介護保険法改正に向けた社会保障審議会・介護保険部会の議論も、このとりまとめを踏まえて進められています。【石山麗子】

政府の次年度の方針を示す「骨太の方針2025」でも、中長期的な介護提供体制の確保の考え方について、「2040年以降を見据える」と明記されました。

期待されるのはバックキャストの議論です。つまり、2040年以降も見据えて、一定年度ごとに刻んで目標を定め、それを実行していくことが求められています。

介護保険に照らし合わせるなら、まずは第10期(2027年度)以降の3年間で何を実現していくのかが問われています。まさに介護保険部会での議論が注目されます。

◆ 平均年齢54歳超

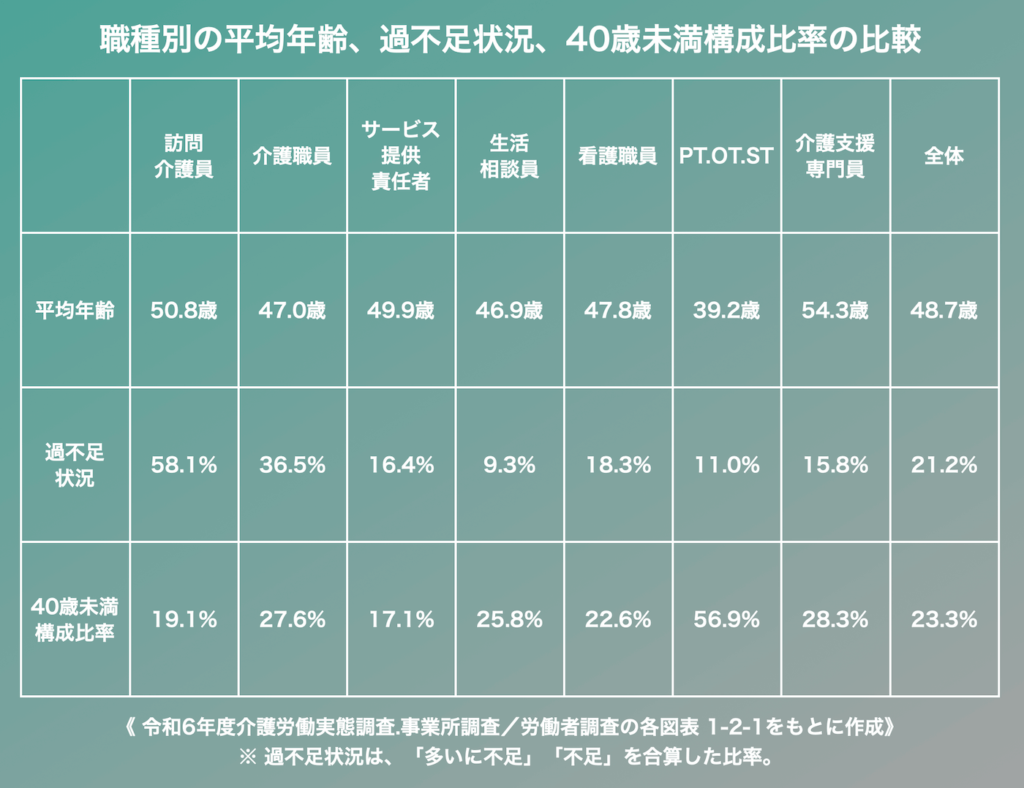

政策を考えるうえで注目すべきは、やはりひっ迫する人材不足への対応でしょう。昨年度の「介護労働実態調査」の結果をもとに、介護職の「平均年齢」や「過不足状況」、将来の人材確保を見据えて「40歳未満の構成比率」を職種別に比較しました。

平均年齢は高い順に、介護支援専門員、訪問介護員、サービス提供責任者となっています。現在の過不足状況は、訪問介護員と介護職員がダントツで厳しく、最も低い生活相談員との差は著しい状況にあります。

将来を見据えた40歳未満の構成比率は、サービス提供責任者と訪問介護員、看護職員、介護支援専門員などが低く、厳しい状況となっています。とりわけ、平均年齢が最も高い介護支援専門員の人材確保を、現在の延長線上だけで考えるのは限界であると言わざるを得ません。

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会には、介護支援専門員に関連する委員が含められていませんでした。昨年開催された「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」も、時間軸の射程は足元のみに限定されていました。

もはや、介護支援専門員の人材確保に関連した対策を論じるだけでは、介護保険制度の本質を守ることは難しいでしょう。被保険者のサービス利用の権利性を軸に据え、制度の仕組みを真正面から見つめ、パラダイムを転換する覚悟を持った議論が必要なギリギリの時期が来ています。

次期法改正に向けた介護保険部会での議論は、過去の例からみれば9月以降に佳境を迎えていきます。ここで足元の議論に終始するのか、中長期的な視点に立った抜本的な論点提示や意見出しがされるのか、そこに注目したいと思います。