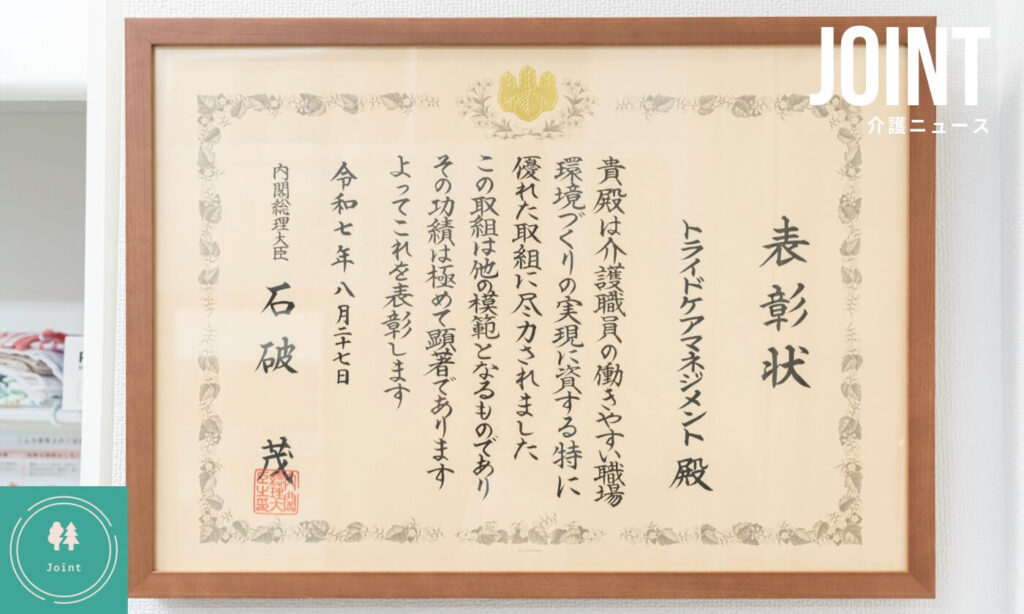

【居宅介護支援】総理大臣賞に輝いた事業所の実践 人が人に向き合う環境づくりの道標

ケアマネジメントの現場が今、大きな変革の時を迎えている。

テクノロジーの活用や生産性向上の遅れがしばしば指摘されてきたが、いまや各社が成果を競い合うフェーズに移りつつある。人材確保の難しさが年々増していく事業環境が動きを加速させた。都市部でも地方でも、処遇改善や働きやすい職場づくりが一段と問われるようになっている。

◆「人の力を人のために」

「テクノロジーを使って業務を効率化し、人が人と向き合う時間を取り戻す。人の力を真に人のために解き放つ」。長谷川徹代表の視座は明快だ。

横浜市の「トライドケアマネジメント」を取材した。2016年に創業し、居宅介護支援1本に専念。在籍する約10名のケアマネジャーが地域で活動を展開している。

経営理念は「ホスピタリティ」と「人材育成」の2本柱。生産性向上や負担軽減の取り組みが高く評価され、8月に今年度の「働きやすい職場環境づくり内閣総理大臣表彰」を受けた。

出発点は、ボトルネックとなっている紙文化・アナログ思考への不満、このままではいけないという焦りだった。

各種書類の印刷、郵送、回収、確認、転記、FAX、電話…。時間も費用も慣習の重みに押し流され、ケアマネジャーが本来持つべき時間が失われていく。長谷川代表は、「業務の効率化を実現しなければ、最も重要な人と人との関わりが脇に追いやられてしまう」と話す。

だからこそ課題を言語化し、工程を分解して業務の再設計に乗り出した。力を入れた取り組みは、ケアプランデータ連携システムの本格運用と事務職員の役割拡張、そして事業所内の合意形成・納得感の醸成だ。

◆ データ連携の波を自ら起こす

ケアプランデータ連携システムの導入率は、横浜市もいまだ限定的な水準にとどまっている。

「トライドケアマネジメント」はこれを踏まえ、まずケアプランの作成・交付や給付管理などの業務を精査。現実的にどの部分をシステムで置き換えられるか、ひとつひとつ明確にしていった。同時に、事業所内での運用方法を具体的に検討。実際に導入する前から、定期的な会議で職員に得られるメリットを繰り返し説明した。

「便利そうだからやってみよう、というよりは、解決すべき課題を皆で一緒に確認しながら、『これなら進められるね』という合意を積み上げていった」と長谷川代表。疑問や不満をできるだけ残さないようにして、チームの意識を1つにまとめることを重んじた。システムの導入後は活用ルールを明確にし、それが徹底されるようきめ細かくサポートしている。

長谷川代表は、「ケアプランデータ連携システムを活用することは、もはや業界の大きな流れになっている。好きか嫌いかは置いておいて、皆で協力して取り組まないといけない局面に来た」と強調する。

その姿勢は、周囲の介護サービス事業者への働きかけにもつながっている。導入初期の“面倒”を共有しつつ、システムを活用することの重要性の周知に取り組んでいるほか、普及促進に向けたセミナー活動にも参画してきた。

システムの連携先は運用2年強で35事業所へと拡大した。フリーパスキャンペーン開始以降、8月時点で76社と連携。現在も増加を続けている。「必要なら最初の一歩は私たちも一緒に歩み出す。仕組みが回れば便利さは自然に理解されていく」。システムの普及を待つだけでなく、「自ら広げて便利な環境を作り出す」という積極的な姿勢で臨んでいる。

◆ 適切な分業が相互尊重に

並行して進めたのが、ケアマネジメントを支える後方支援の強化だ。

まず、事業所で必要な事務作業の内容を丁寧に確認。事務職員とケアマネジャーの役割分担を段階的に進めていった。

事務職員にケアマネジメントプロセスを理解してもらう勉強会も開催。無理のない範囲で、関連する知識を深めてもらっている。制度改正や報酬改定などの際には、ケアマネジャーと事務職員が定期的にミーティングを行うことで、適切な分業の実現を継続的に図っている。

こうした積み重ねの結果、これまでケアマネジャーが抱えていた定型業務の一部が事務職員に移り、ケアマネジャーが“専門職にしかできない業務”に集中できる体制を作った。

長谷川代表は「単なる電話番や紙ベースの事務処理など、退屈で非効率な業務に人を縛らない。事務職員が後方支援のプロとして価値を生めるようにしている」と語った。役割の再定義・拡張は事務職員のやりがいを高め、相互尊重にも結びつく。テレワークも柔軟に認め、働きやすさと成果が両立する環境の整備に心血を注いでいる。

◆「仕事の仕方を大きく変えていく」

生産性向上の果実は、処遇改善へと確実に結びついている。

ケアマネジャーの平均年収は427万円から491万円へ(役員・新入を除く)アップ。ケアマネジャー1人当たりの担当要介護者数は平均で34.5人から43.7人に増えたが、過負荷はなく無理な残業にも至っていない。

紙の提供票の枚数は月2100枚から1350枚へ削減され、FAXに費やす時間も月4.75時間から2.75時間に短縮した。さらに、有給休暇の取得率も74%から83%へ上昇させた。

長谷川代表は言う。「今はもう、単にテクノロジーを使えればいいという段階ではない。業務フローの中核に位置付け、仕事の仕方を大きく変えることを考えるべきではないか」。ケアプランデータ連携システムの活用と分業を核に、テクノロジーが脇を固め、人が主役としてさらに活躍する環境づくりを目指している。

人材確保の競争が厳しさを増すなか、事業者にとって処遇改善や働きやすさの追求の意味合いは変わった。「あれば喜ばれる施策」から「無いと敬遠される施策」へ。いまや事業継続の最重要戦略と言っていい。

長谷川代表は、「大切なのは事業所内で進む方向を確認すること。あとは当たり前を徹底していくだけ」と説明し、こう続けた。「業務の効率化は目的ではなく手段。その先に、人と人が向き合える職場をどう作るかが問われている」。

現場の小さな改善の積み重ねが、未来の標準を形づくる。他のあらゆる業界と同じように、介護現場にもこれと正面から向き合うことが求められている。