【高野龍昭】居宅介護支援の処遇改善加算は実現するか 今ケアマネが押さえるべき財源・要件・対応策

1. はじめに

2026年度の介護職員処遇改善加算の見直しの議論や2027年度の介護保険制度改正の議論などのなかで、その注目点のひとつに、介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する処遇改善加算が実現するか否かというポイントがあります。【高野龍昭】

私は、この実現には一定程度の可能性があると分析しています。私自身も介護支援専門員のひとりですから、大きな期待もしています。

2. 介護支援専門員の処遇改善の必要性

(1)政府内での議論

私が「一定程度の可能性がある」と分析している1つ目の理由は、前回の本欄の記事で解説したとおり、今年度に入って以降、政府内で介護・医療分野の「賃上げ」の重要性が積極的に議論されていることです。

現行の処遇改善加算の源流は、2009年度の年度初めに政府が補正予算を組んで創設した「介護職員処遇改善交付金」にありますが、それ以来、現行(2024年施行)の介護報酬の処遇改善加算まで、居宅介護支援・介護予防支援はその施策の直接的な対象となっていません。17年間にわたって、介護支援専門員は処遇改善の「蚊帳の外」に置かれてきたことになります。

したがって、「賃上げ」議論が活発になってきた今、介護支援専門員に対する処遇改善策の導入の機運が高まっても不思議ではないと考えられます。

(2)介護支援専門員をめぐる環境の悪化

2つ目の理由は、介護支援専門員をめぐる近年の「環境」の悪化が著しいことです。

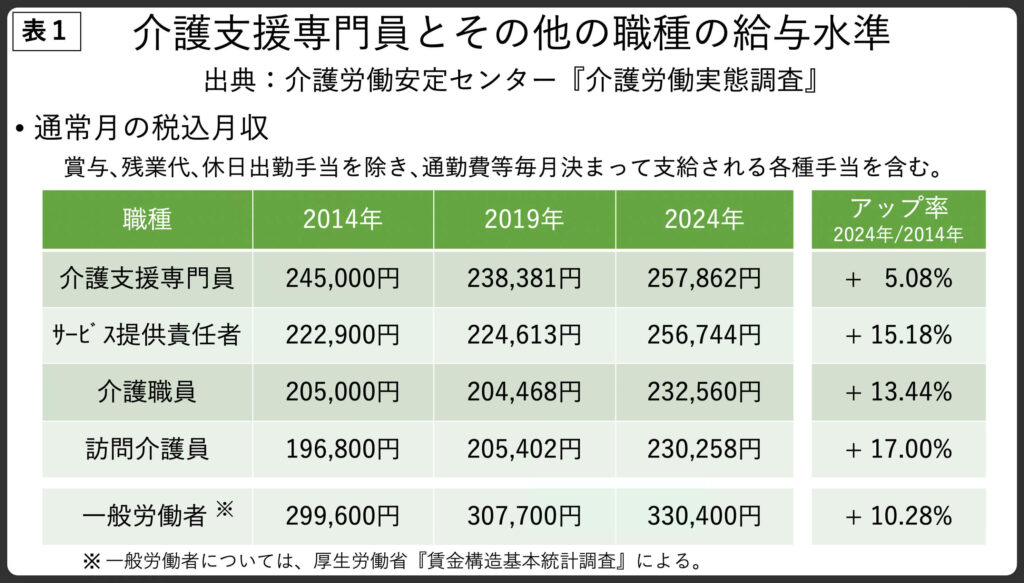

まず、2014年・2019年・2024年の給与水準(通常月の税込み月収)の変化(表1)を介護労働安定センターによる調査で確認してみたいと思います。

これをみると、介護支援専門員の10年間の給与水準のアップ率は+5%ほどにとどまっていることがわかります。同じ期間に、介護分野の各職種は+10%台の半ばから後半の伸びを示し、一般労働者も+10%ほどの伸びを示していることと比べると、大きく見劣りします。

特に2024年のデータをみると、サービス提供責任者の給与とほぼ拮抗する水準となり、介護職員・訪問介護員との差も大きく縮小していることがわかります。介護支援専門員は、介護や医療分野での5年以上の実務経験が必要であることに加え、筆記試験の合格と実務研修の修了によって資格を得ることのできる職種ですから、その業務の責任の重さも考えると、この給与水準は相対的な意味だけでなく、絶対的にも不合理と言ってよいでしょう。

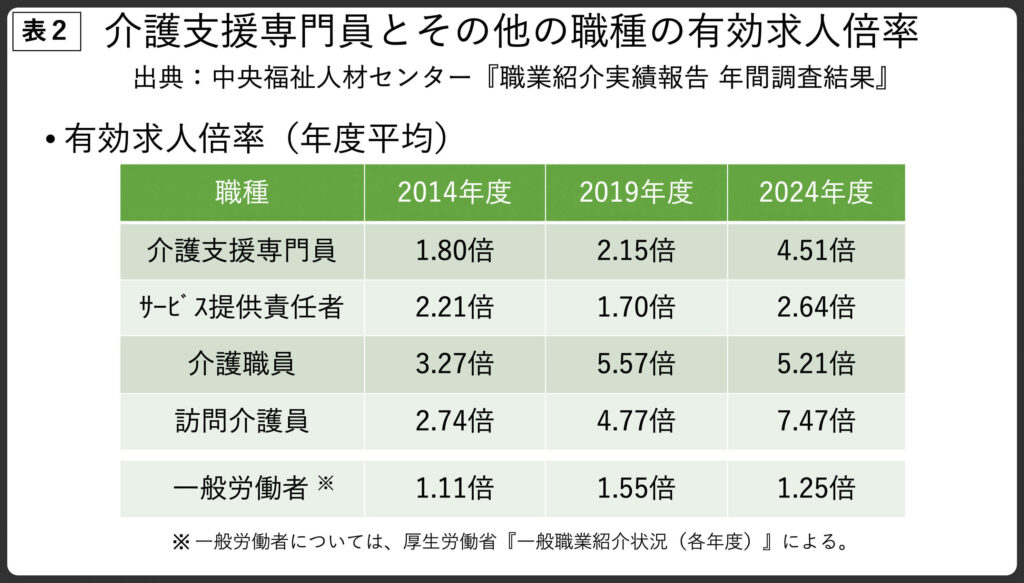

次に、2014年・2019年・2024年の有効求人倍率の変化(表2)を、中央福祉人材センターによる調査で確認してみたいと思います。

これをみると、介護支援専門員の有効求人倍率が、10年間に1.80倍から4.51倍に急伸していることがわかります。その急伸の度合いは、人材不足が声高に指摘されている訪問介護員とさほどに違いはありません。

一般的に、有効求人倍率は3倍を超えると「いくら探しても『人』はいない」に等しい状況だとされていますから、「介護保険制度の要」とされる介護支援専門員の有効求人倍率が5倍近いという現状を看過してよいはずはありません。

こうして考えてみると、公定価格の下にある介護支援専門員の給与は低水準なまま据え置かれた形であると言えます。それに加えて、有効求人倍率に現れる人手不足も急伸しているわけですから、客観的にみて、居宅介護支援・介護予防支援に対する処遇改善加算などの実現は必要不可欠であると言えます。

3. 財源確保をどうするか

(1)財政均衡主義

ただし、処遇改善加算などのような歳出を伴う施策は、単に客観的な必要性だけで実施されるものではなく、さまざまな「政治的戦略」「政治判断」が不可欠となります。

さらには、前回の本欄の記事で解説したように、わが国の財政は「財政均衡主義」の下にありますから、新たな歳出を伴う新規施策は、その財源をどのように拠出するのかという点も指し示されなければなりません。

前述したとおり、介護・医療分野の全体的な賃上げは一定の政治的合意がなされていますから、介護支援専門員を対象に処遇改善加算の範囲が拡大される「ひとつのハードル」はクリアしていると言えます。しかし、「最大のハードル」はそのための財源をどう確保するかという点であり、これをクリアするためには何が必要なのかという議論が決定的に欠けています。

財政学や社会保障学においては「財源あっての社会保障」という原則論があります。この点は、社会福祉・介護福祉に身を置く私たちも、しっかりと理解しておかなければなりません。

(2)具体的な財源論

居宅介護支援と介護予防支援の費用額は、令和5年度分で約5800億円と報告されています。この金額をもとに、介護支援専門員を対象とする処遇改善加算に必要となる財源規模を試算してみましょう。

居宅介護支援と同じ訪問系サービスである訪問介護の処遇改善加算の加算率は、「加算Ⅰ」24.5%、「加算Ⅱ」22.4%などと設定されています。また、この2つの加算を約9割の訪問介護事業所が算定していると報告されています。これを参考に、居宅介護支援などの加算率を23%、その算定率を9割として試算すると次のようになります。

【居宅介護支援等に対する処遇改善加算に必要となる財政規模(年額・試算)】

費用額:5800億円 × 加算率:23% × 算定率:9割 = 1200.6億円/年

この年額およそ1200億円の費用を、介護保険特別会計の枠のなかでどのように捻出するのか、私たちが考える必要があるのです。

これは介護保険の総費用額のおよそ1%を占める費用となります。これを「わずかな金額ではないか」と考える人もいるかも知れませんが、私はそうは思いません。

たとえば、2024年度の介護報酬全体の改定率は+1.59%でした。あれほどの丁々発止の議論と交渉で捻出された改定率で必要とされた総費用のおよそ3分の2に相当する金額が、居宅介護支援などの処遇改善加算の導入のために必要とされるのです。この規模の財源を、保険給付全体を適正化・効率化することで捻出するのか、そうでなければ国民(あるいは利用者)に負担をお願いするのか、いずれかで決着させる必要がある、ということです。

こうした議論が決着しないままでは、介護支援専門員の処遇改善は絵空事にとどまります。

4.「出口戦略」の重要性

介護支援専門員の処遇改善をめぐって、私はもうひとつ、別の懸念を抱いています。それは、処遇改善加算が実現するとしたときの「出口戦略」が乏しいことです。

現行の介護職員処遇改善加算は、その算定要件として、①キャリアパス要件・②職場環境等要件・③月額賃金改善要件が設定されています。居宅介護支援などにこの加算が拡大された際には、当然にこれらの要件と同様のものが設定されるはずです。

まず、キャリアパス要件を念頭に置いた際、たとえば、主任介護支援専門員の資格取得の促進や、その役割(介護支援専門員に対するスーパービジョン・スキルアップ、キャリアアップの支援など)を十分に果たせるような職場のマネジメントの推進などが、要件に盛り込まれても不思議ではありません。果たして、全国の居宅介護支援事業所はそうした対応をとることができているでしょうか。

さらに、キャリアパスの構築においては、いわゆる法定研修(更新研修など)を事業者内でしっかりと活かし、各介護支援専門員のキャリアパスに組み込むような取り組みが強調されるのも自明のことです。これについて、少数ながら法定研修の廃止などを公に訴えている介護支援専門員が存在していることは、処遇改善加算の導入やその後の加算の算定率の拡大などに対し、足枷にしかならないはずです。

次に、職場環境等要件を念頭に置くと、データヘルス改革・介護DXにどれだけ対応できているか、生産性を向上するための方策をどれほど講じているか、などが問われることになるはずです。

しかし、現状では、居宅介護支援・介護予防支援(介護支援専門員)はLIFE(科学的介護情報システム)に対応している状況にありませんし、「ケアプランデータ連携システム」の全国の事業所の導入率はわずか7.2%にとどまっています(2025年3月時点)。これでは、加算が設けられても、その算定ができない居宅介護支援事業所などが多数を占めることになってしまうでしょう。

さらに、月額賃金改善要件について、一番わかりやすい要件と考えられるのは、介護報酬上の「逓減性の適用緩和」を届出・算定しているか否かでしょう。

しかし、この届出をしている居宅介護支援事業所はわずか7.8%と報告されています(2025年1月時点)。これについても、せっかく加算が導入されても、それが活かされないことになるリスクを示しています。

加えて、いわゆる「シャドウ・ワーク」を保険外サービスや他制度のサービス・事業として取り込んで、それを賃金改善に充てようとしているか否かという要件も考えられます。そうなると、シャドウ・ワークを全面的に忌避しようとする介護支援専門員が在籍する居宅介護支援事業所は、処遇改善加算の取得が難しくなるのではないかという懸念も禁じ得ません。

私たちが理解しておかなければならないのは、ケアマネジメントを含む介護サービス事業は「制度内ビジネス」であり、そのなかの「加算」は「政策の経済誘導策」という枠組みの中にあるということです。多くの種別のサービス事業所・施設は、このことを受けとめたうえで、介護職員などの処遇改善を実現しているのです。

5. まとめ

介護支援専門員や居宅介護支援の事業者は単に「処遇改善加算を」と訴えるだけでなく、こうした「出口戦略」の対応策も検討しておかなければなりません。そうでなければ、せっかく介護支援専門員が処遇改善加算の対象となっても、その加算がまったくの無益のものになるリスクがあります。そのような状況になることは、介護支援専門員も政府関係者もまったく望んではいないでしょう。